育児女性の有業率は10%程度上昇も家事負担は依然大きく

2022年07月14日

沖本 竜義

慶應義塾大学経済学部 教授

内閣府が5年に一度行っている就業構造基本調査は1、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造を把握するものであり、注目度の高い調査である。特に、2013年にアベノミクスの3本目の矢である成長戦略の中核として「女性の活躍」が掲げられたため、2017年調査は、その成果や課題を概観するためにも、重要な調査となった。

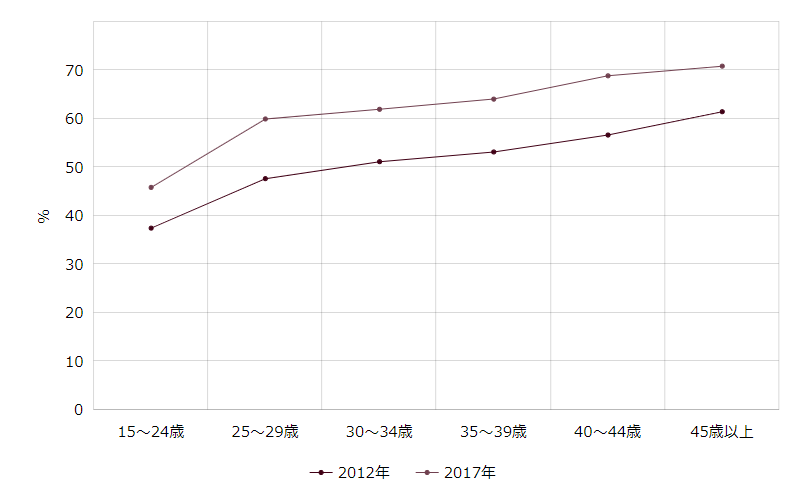

育児をしている女性の就業状態は大きく改善

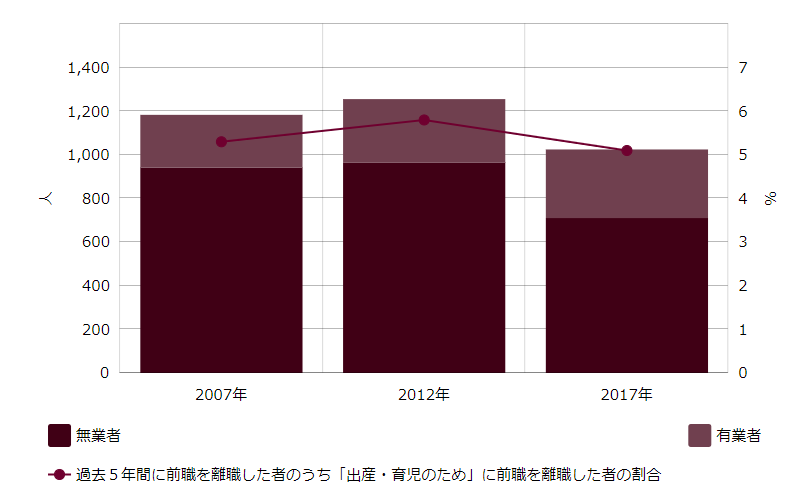

図1は年齢階級別育児をしている女性の有業率を2012年と2017年で比較したものである。図からわかるように、育児をしている女性の有業率は、2012年と比べると全ての年齢階級で上昇している。これは育児をしながら、仕事をしている女性が増えていることを意味しており、待機児童の削減や育児休業の拡大など、女性活躍を推進する政策の一定の効果だと考えることができるだろう。実際、就業状態別に出産・育児のために過去5年間に前職を離職した者及び割合を図示した図2からは、2012年には前回調査から上昇していた離職者数・割合ともに、2017年調査では減少していることがわかる。また、就業状態別に見てみると、過去5年間に「出産・育児のため」に前職を離職した者は、有業者は2万4千人増加、無業者は 25 万5千人減少となっており、離職しても次の仕事に就けている人数は増加している。これは、出産・育児のために離職した女性が仕事に復帰しやすい環境が徐々に整備されている可能性を示唆しており、望ましい傾向である。しかしながら、それでもなお、100万人以上の女性が出産・育児のために離職を余儀なくされており、離職理由に占める割合も、2007年と比較すると0.2%の減少にとどまっており、改善の余地が大きいのが現状である。

女性の家事・育児負担は引き続き大きな懸念材料

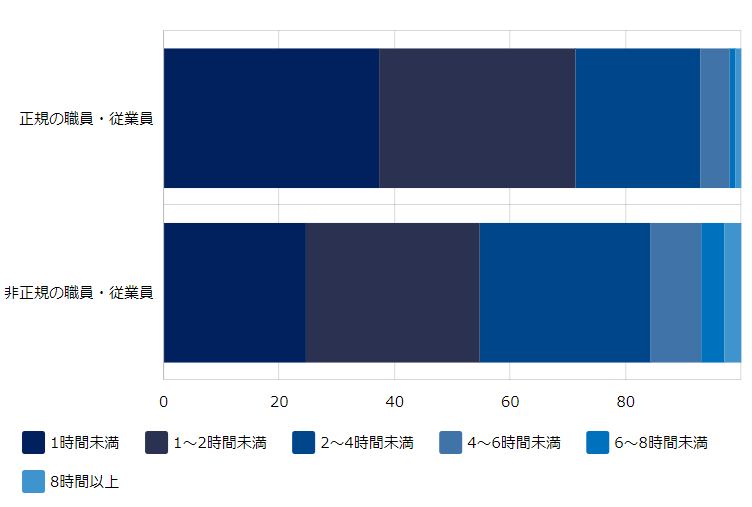

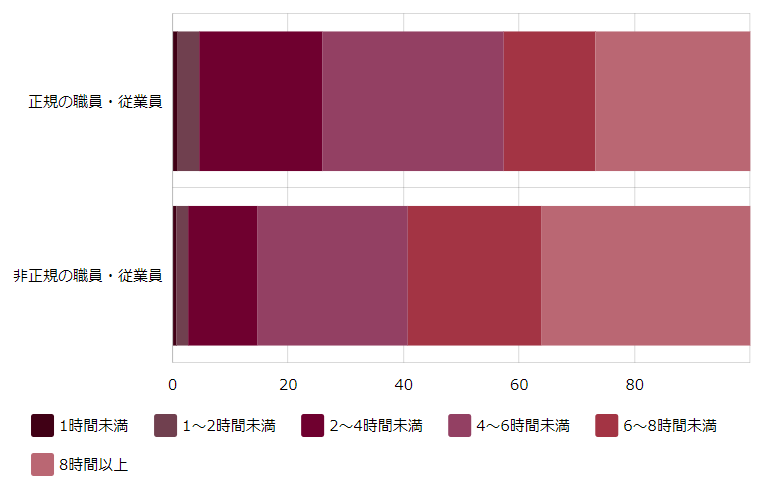

それでは、出産・育児が女性の仕事継続や復帰の障害となっているものは何であろうか?その大きな理由の一つは、やはり男女間での家事・育児時間の差である。図3と図4は、1日当たりの家事・育児時間別育児をしている雇用者の割合を、雇用形態・男女別に図示したものである。図3からわかるように、育児をしている雇用者の1日当たりの家事・育児時間について、男性の「正規の職員・従業員」は「1時間未満」が37.1%と最も高く、「2時間未満」を合わせると、70%を超える水準となっている。また、家事・育児に「8時間以上」の時間を費やす割合は1%となっており、6時間以上としても、その割合は2%である。男性の「非正規の職員・従業員」を見ても、2時間未満の割合は50%を超える水準となっており、6時間以上の時間を費やす割合は7%以下となっている。それに比較して、図4から、「正規の職員・従業員」で家事・育児に費やす時間を2時間未満に抑えられている女性の割合は5%にも満たず、逆に、6時時間以上の時間を費やしている割合は42.5%となっていることがわかる。また、「非正規の職員・従業員」の女性に関しては、家事・育児に費やす時間を2時間未満に抑えられている割合は2.6%であり、6時時間以上の時間を費やしている割合は60%に近い水準となっている。以上の結果から、2017年においても、女性の有業者にとって、家事・育児が大きな負担となっており、非正規有業者において、その傾向が顕著となっていることが見てとれる。逆に言えば、家事・育児が女性を非正規雇用に留まらせている実態も垣間見える。

10年間の女性活躍推進政策効果の評価を図るうえで次回調査は注目

女性管理職の増大、待機児童の解消、男性の育児休業取得の促進、残業のない働き方改革などを掲げ、様々な政策が実施されているものの、実際に満足のいく形で実施されているものは少ない。しかしながら、少子高齢化が進む日本において、女性の活躍なしには持続的な成長は難しいのが現実である。今回の就業構造基本調査では、女性の就業構造に関して、いくらかの改善がみられるものの、まだ課題が大きいことも浮き彫りとなった。次回の調査は2022年の10月に実施される予定である。2013年に女性活躍推進が掲げられて以来、約10年間の政策効果を図るうえで、次回の調査は注目される。

注

1 1956年から1982年までは概ね3年ごとに行われ、1982年以降は5年ごとに行われている。