少子化対策や過疎化対策にもつながる住宅政策

2025年08月24日

沖本 竜義

慶應義塾大学経済学部

2025年7月18日、国土交通省は2024年度の「住宅市場動向調査」を公表した。この調査は、住み替え・建て替え・リフォームを行った世帯の状況や、住宅取得に係る資金調達の実態を把握し、今後の住宅政策立案の基礎資料とすることを目的としている。この調査からは、日本の住宅市場が抱える構造的な課題や、多様化する住まいへのニーズ、経済状況が家計の住宅取得に与える影響などの情報が得られるため、例年、注目度の高い調査となっている。また、令和6年度の調査からは、「住宅取得時に購入した耐久消費財の合計金額」、「住宅ローン減税適用の住宅区分」などが追加され、住宅取得に伴う消費行動や、住宅ローン減税適用の実態を把握できるようにもなった。本稿コラムでは、住宅市場動向調査の結果概要を基に、日本の住宅市場の現状とその政策的・経済的インプリケーションについて考察したい。

住宅リフォーム補助制度の必要性は高まり、その波及効果にも注目

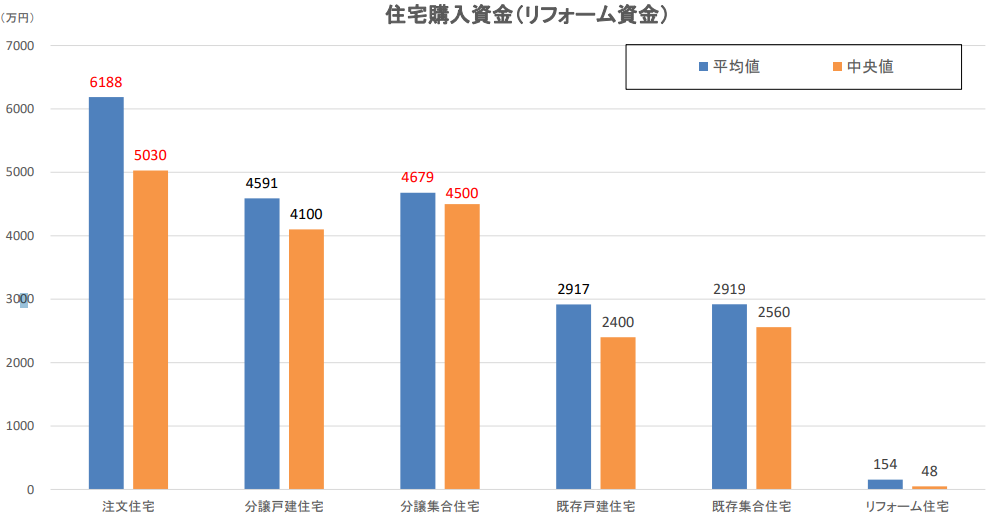

住宅の購入や住み替えを検討する人にとって、最も重要なことの一つは、どれだけの資金を用意する必要があるかということである。その目安を与えるのが図1であり、図1は住宅市場動向調査結果の概要から2024年に住宅購入などを行なった世帯の住宅購入資金(リフォーム資金)の平均値と中央値を住宅種類別にまとめたものである。図から分かるように、住宅購入資金は注文住宅取得世帯が平均6188万円と、住宅取得の中で最も高く、ついで分譲集合住宅取得世帯が平均4679万円と高くなっている。一方、リフォーム住宅取得のための資金は平均154万円と、購入に比べて準備された資金がはるかに小さなもとなっている。昨今、住宅価格の高騰が問題となっており、新築住宅取得への金融支援も重要である一方、比較的低コストで住宅性能を改善できるリフォームへの支援も必要であることが示唆される。とりわけ省エネリフォームや耐震改修など、公共政策としての意義が大きい分野において、補助制度の強化が求められ、こういった政策は、空き家問題の解決といった観点からも効果的であることが推察される。

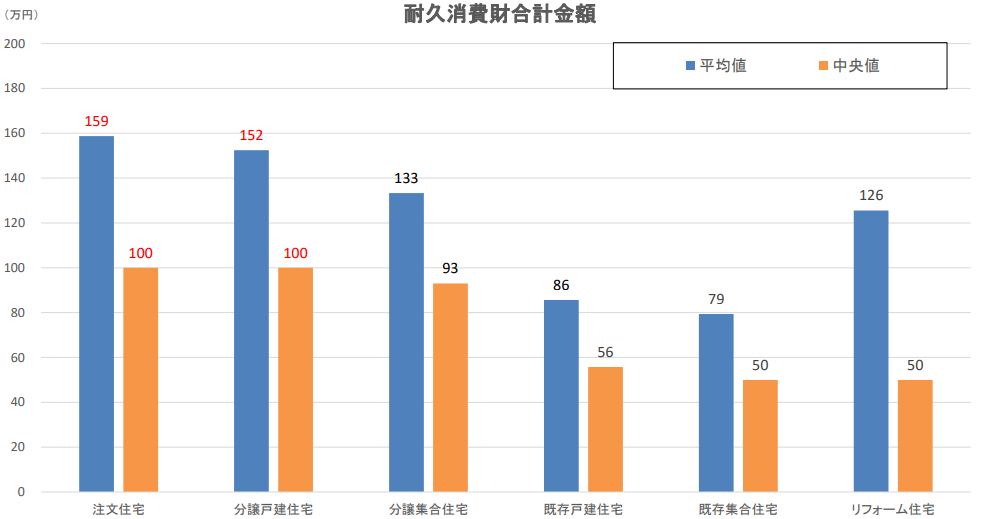

住宅を取得した際には、家具や家電などの耐久消費財への支出も大きくなることが予想される。その実態を把握するために、2024年度の住宅市場動向調査では、住宅取得時に購入した耐久消費財の合計金額が新たに調査項目として追加され、図2はその結果を図示したものである。この結果より、注文住宅取得世帯は平均で159万円の耐久消費財を購入し、分譲戸建住宅取得世帯の耐久消費財購入も152万円にのぼることがわかる。また、住宅資金が低額であったリフォーム住宅取得世帯においても、平均で126万円を耐久消費財に費やしている。したがって、住宅購入は単なる住まいの確保にとどまらず、幅広い消費行動を誘発していることが分かり、住宅支援政策が、建設業界のみならず家電・家具産業など広範な産業に波及する可能性を示しており、示唆に富む結果と言える。

既存住宅や若者夫婦世帯への支援制度の拡充が課題

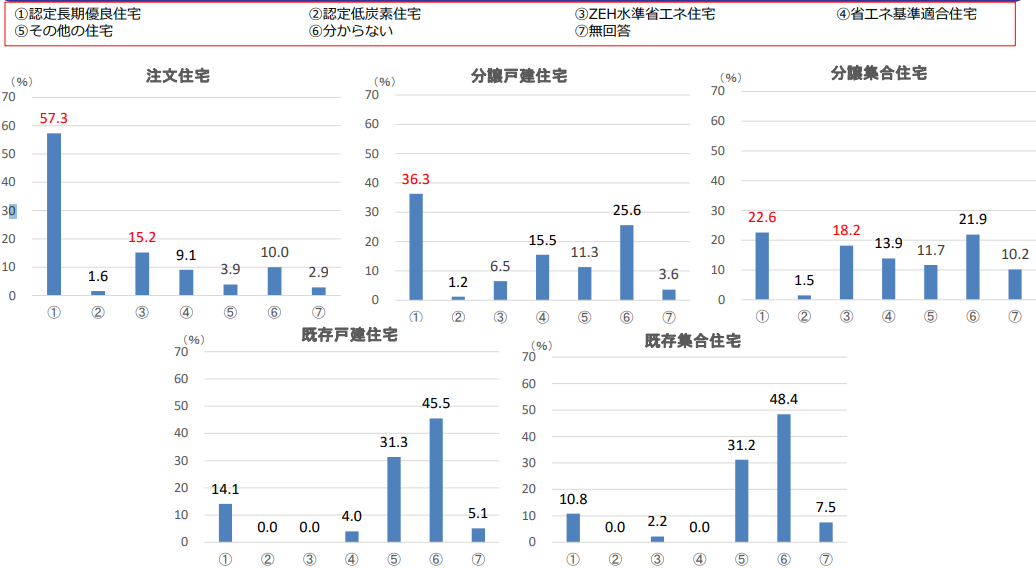

住宅購入支援制度の中心的な政策の一つは住宅ローン減税である。住宅ローン減税は、自分で住む家を購入・リフォームするために住宅ローンを借りた人が利用できる制度であるが、その適用範囲は一定の環境基準を満たす住宅に限られている。2024年度において、住宅ローン減税適用の住宅区分をまとめたものが図3である。それによると、注文住宅取得者のうち、57.3%が「認定長期優良住宅」に該当し、「ZEH水準省エネ住宅」も15.2%にのぼり、一定の基準を満たす住宅が主流となりつつあることが見て取れる。分譲戸建や分譲集合住宅ではこの割合がやや低い傾向があり、既存住宅においては、より一層低い水準となっている。ZEH水準の住宅や長期優良住宅は、エネルギー効率の高さや長寿命性において優れており、カーボンニュートラル実現への貢献が期待されている。調査結果は、住宅ローン減税や各種支援政策が、こうした高性能住宅の普及を後押ししており、政策的に機能している証拠と考えられる。しかしながら、既存住宅やリフォームにおけるZEH適用は依然として限定的であり、さらなる普及には技術支援や情報提供の強化が必要となるであろう。

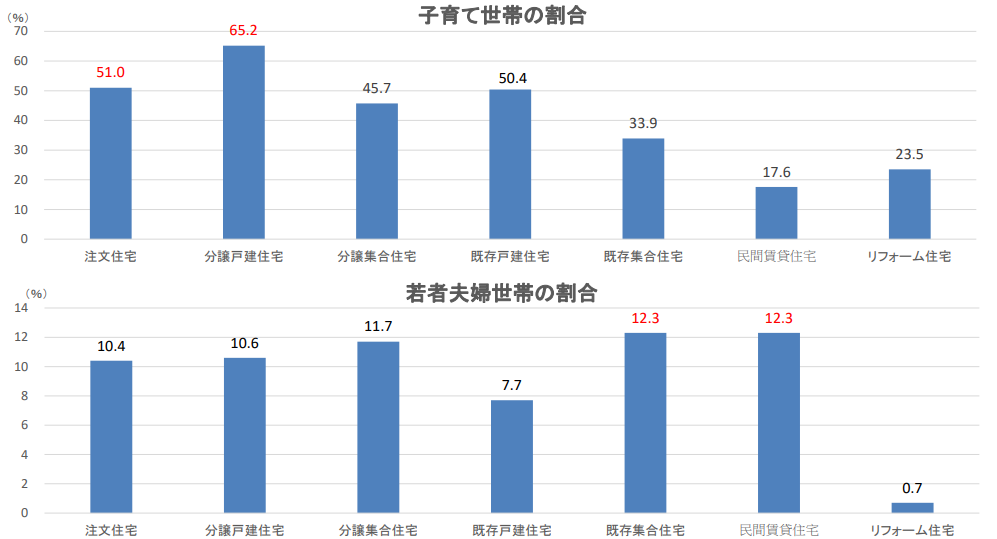

次に、住宅取得世帯のうち、子育て世帯や若者夫婦世帯がどの程度の割合を占めるかをみたものが図4である。分譲戸建て住宅の取得世帯のうち、65.2%が子育て世帯であり、注文住宅でも51%と半数を超えている。つまり、新築戸建住宅は、子育て世帯の主要な選択肢となっており、現状の子育て世代に対する住宅支援の優遇策は理にかなっていると言える。一方、若者夫婦世帯の割合は民間賃貸住宅で12.3%と相対的に高く、持ち家取得には至っていない層も一定の水準で存在していることもわかる。したがって、住宅取得の初期コストを軽減するような初回購入支援策の強化を行うことで、持ち家取得への移行を促すことも重要な政策と言える。

住宅支援から少子化対策や過疎化対策につながる政策を期待

ここまで見てきたように、住宅取得・リフォームが内需拡大、世代格差、環境問題と多くの経済分野に影響を及ぼすことが明らかになった。特に、「既存住宅の再活用とエコリフォーム支援」や「子育て世帯と若者夫婦世帯への初回購入支援」などが、今後の住宅政策で鍵を握ると言えるであろう。また、近年では特に都心部において、外国人投資家による住宅購入が住宅価格の高騰要因の一つとして指摘されており、国内居住者が適正な価格で住宅を取得できる環境を確保するための制度的対応も急務である。住宅市場の健全な成長のためには、外資の活用と国民の住宅取得機会の両立を図るバランスの取れた政策が必要となるであろう。

日本銀行は2024年3月から緩やかに政策金利を引き上げており、今後も金融政策の引き締めが予想されている。住宅価格の上昇や金利の上昇圧力が続く中、住宅市場が停滞する懸念が強くなるのに加えて、若者夫婦世帯の購買力の低迷が住宅取得を困難にしつつあるため、政府・地方自治体には、若者夫婦世帯向けの住宅取得支援策や、資産形成を促進する税制優遇の拡充など、実効的な政策対応が望まれる。こういった子育て世帯や若者夫婦世帯への手厚い住宅支援政策は単なる住宅支援にとどまるわけではない。例えば、若者夫婦世帯が住居を保有できることは、安心して子育てができる環境を生み出し、少子化対策にもつながる可能性がある。また、日本においては地方の活性化が重要な社会問題になっており、政府は住宅補助政策を有効に活用することにより、子育て世帯や若者夫婦生態の地方定住を促進できる可能性もある。理想の住宅を保有することは多くの世帯にとって、一つの大きな目標であり、その目標達成を支援しつつ、少子化と過疎化の解決の一助となるような住宅政策が、今後も実施・継続されていくことを期待したい。